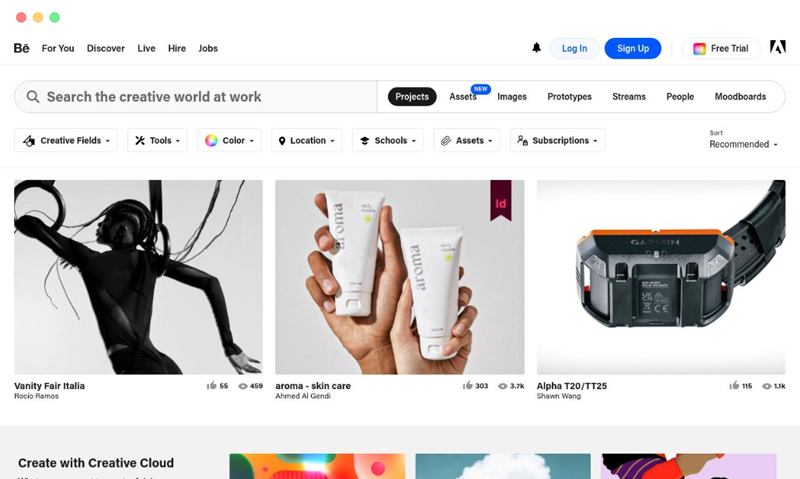

Behance是一个面向全球创意从业者的在线设计作品展示平台,致力于为设计师、插画师、摄影师、UI/UX 设计人员、3D 艺术家、动画师等提供一个可以上传和整理作品、展示职业能力、建立人脉关系的平台。平台由 Adobe 公司所有,与 Adobe Creative Cloud 深度整合,用户可以无缝将自己的创意项目发布到 Behance 上,在展示的同时拓宽职业机会。

Behance 的最大特点是其作品展示形式的专业性和社交化。用户在平台上创建的项目不仅仅是单张图片上传,更可以整合多张作品、视频、动效、文字介绍以及创作过程说明,形成一套完整的“作品集单元”。这类内容更贴近雇主、策展人或同行所需的完整创意流程展示方式,而不仅仅是最终产出的成品。换句话说,Behance 鼓励创作者通过视觉叙事方式讲述每一个创意项目的来龙去脉。

与传统社交平台不同,Behance 的关注、点赞、评论系统并不追求数量堆积,而是强调作品的质量以及展示方式的专业性。平台上广受欢迎的项目通常在构图、排版、项目命名、配色以及项目描述方面都具有极高的水准。这种质量导向的内容生态,让 Behance 成为了全球设计专业人士首选的作品集展示平台之一。

平台支持多语种,包括中文界面和中文标签系统。用户可以通过关键词快速搜索到全球范围内特定风格或领域的作品,比如“极简 UI”、“赛博朋克插画”或“品牌标志设计”等。不少中国大陆、港澳台以及东南亚的设计师也在 Behance 上积累了大量作品展示与项目合作机会。在国际项目合作日益增多的背景下,Behance 为非英语母语设计师打开了直接触达海外雇主与客户的窗口。

Behance 的用户构成非常多元化,既有初入职场的应届设计毕业生,也有在知名广告公司、互联网企业任职的资深设计总监,还有自由职业者和个人创意工作室主理人。平台上的项目分类涵盖广泛,从包装设计、书籍排版、字体设计到网页设计、交互动效、UI 原型、摄影集和 AR 应用开发等。每个用户主页即是一个公开的作品档案库,也常被用作应聘、投标或对外展示的重要渠道。

Behance 上的一项关键功能是“发现(Discover)”模块,它通过算法结合编辑推荐系统,为用户推送高质量内容。这一机制不仅让平台更容易发掘优质作品,也为优秀创作者带来更高的曝光机会。被编辑推荐的项目会出现在首页对应类别下方,显著增加被浏览、点赞和转发的可能性。对于希望提升行业影响力的创作者来说,这是一种重要的成长通道。

除了展示作品外,Behance 还逐步发展出商业化和职业化服务。例如,平台允许创作者关联自己的服务链接、教学课程或下载资源,同时支持用户在个人主页标注“可承接自由职业”状态,让潜在客户一目了然。对于创意服务提供者而言,这种功能可以直接带来订单机会,特别适合独立设计师和非机构化工作者。

在浏览体验方面,Behance 提供桌面版网页端和移动端 App 两种访问形式。网页端功能最完整,适合进行批量上传、项目编辑和数据分析;移动 App 则更适合浏览他人作品、关注更新、评论互动等轻量化操作。Adobe 还推出了 Adobe Portfolio 服务,与 Behance 账号绑定后,用户可以一键生成个性化独立作品集网站,提升品牌感和专业形象。

历史沿革

Behance 的创立初衷并非单纯为了做一个作品展示平台,而是着眼于解决一个普遍存在于创意行业的结构性问题:许多优秀的创作者缺乏一个集中且规范的渠道来管理自己的项目、公开展示成果,进而获取工作机会。换句话说,Behance 的诞生,是对“创意人才职业发展路径缺乏透明度”这一问题的直接回应。

这个想法最早由 Scott Belsky 和 Matias Corea 于 2005 年在美国纽约提出。两人都是创意产业从业者,彼此都深感在当时的创意行业中,信息传播和人才连接仍极度分散。Behance 的名称来源于英文单词 “enhance”(增强) 和 “be”(成为) 的组合,意指“让创意更有力量”。

最初版本的 Behance 网络于 2006 年上线。它起初并不具备如今如此丰富的功能,也不强调社交元素。平台的核心理念是为创意人士提供一个免费且专业的空间,集中展示自己的设计项目。项目页的设计逻辑也与普通社交平台有所不同,Behance 鼓励用户按项目组织内容,而不是零碎地发布“动态”或“作品单图”。这种方式更符合设计行业招聘流程中对作品集完整性的要求。

2009 年前后,Behance 引入了“编辑推荐”机制,也就是我们如今看到的“Featured”模块。这一机制的引入成为 Behance 用户之间内容传播的转折点。平台编辑团队每天会在不同类别中选出值得推荐的项目,并展示在首页对应栏目中。被推荐的项目常常会获得成倍增长的曝光量,也带动平台形成了更强的创作者激励机制。

Behance 早期的商业模式并非依赖广告,而是推出了若干周边服务,包括名为 Action Method 的生产力工具套件、工作日志本和任务管理平台。这些服务受到创意行业用户欢迎,但因为与核心展示平台的方向存在偏离,最终在 2014 年左右逐步被关闭。

转折性的变化发生在 2012 年。Adobe 看中了 Behance 在创意社群领域的影响力,并认为其可以成为 Creative Cloud 产品生态的一个关键节点。在 2012 年 12 月,Adobe 正式宣布以约 1.5 亿美元收购 Behance,并将其团队及品牌完整保留。Adobe 的介入带来两个重要变化:第一是将 Behance 深度集成进 Adobe Creative Cloud;第二是给予平台更多商业化探索的空间。

在 Adobe 的推动下,Behance 的上传体验发生了根本性变化。自 Photoshop CC、Illustrator CC 版本起,用户可以在软件中直接将项目导出并上传至 Behance,缩短从创作到发布的路径。此举极大提升了 Behance 的活跃度,也拉近了创作者与工具软件之间的互动关系。

2015 年起,Behance 陆续推出了作品集自定义网站服务 Adobe Portfolio。这项服务允许用户以 Behance 项目为基础,一键生成自定义域名的网站,并实现样式编辑、移动端优化、SEO 设置等功能。尤其对自由职业者、设计工作室和正在求职的应届生而言,这种专业感强、搭建门槛低的个人官网成为高性价比的展示工具。

2020 年以来,远程协作需求增强,Behance 启动了一系列平台升级。包括:推出直播功能、引入订阅制服务(Behance Subscriptions)、允许创作者出售图形资源、视频教程等数字产品。这些举措旨在让创作者不仅能“被看见”,还能“被购买”。

截至 2023 年底,平台注册用户超过 5000 万人,日活跃项目浏览数超过 3000 万。Behance 成为包括 Adobe、Google、LinkedIn、Nike 等公司在内的重要招聘和合作平台,许多招聘启事明确表示“请附 Behance 链接”。

从一个由两人开发的项目网站,到今天 Adobe Creative Cloud 的重要一环,Behance 的发展历程展现了平台在创意产业数字化转型中的独特地位与实际价值。它既是一面展示墙,也是一道通往工作机会的桥梁。

核心功能

Behance 之所以能在全球创意行业中占据重要位置,根本原因在于它不仅是一个作品展示平台,更是一个围绕创作、传播、职业发展和商业转化全面构建的工具系统。平台的核心功能均围绕“创作者的实际需求”进行设计,无论是刚起步的学生用户,还是有成熟项目经验的独立设计师,都可以根据自身定位找到适用的功能模块。

1. 项目展示系统:内容组织更贴合行业规范

Behance 的核心结构是“项目”(Project),这也是它与其他图像类社交平台最大的不同。用户每上传一组作品,不是简单地“发一张图”,而是创建一个完整的项目页面。每个项目可以包括多张图片、视频、动态图(GIF)、嵌入文件、文字说明,甚至链接至外部网站。这种结构使得内容不再是“零散的片段”,而是系统化的、富有叙事性的展示逻辑。

例如,一位UI设计师可以在一个项目中分章节展示产品背景、设计流程、用户调研、线框图、界面视觉稿以及最终效果图。对于观者(雇主、评审、同行)来说,这比单独的“作品图”更有参考价值,也更具说服力。

平台还支持多语言项目简介,方便创作者拓展国际观众,并且允许用户在每个项目中设置封面图和分类标签,提高项目在搜索与推荐中的可见性。

2. 社交互动功能:精准的专业社群连接机制

虽然 Behance 不是典型意义上的“社交网络”,但它构建了一套以作品为中心的互动机制。用户之间可以互相关注,也可以对具体项目进行点赞(Appreciate)和评论。与其他平台的点赞不同,Behance 的“点赞”机制更强调专业认同,通常意味着观众对项目内容有较高认可。

评论区功能也不同于纯社交平台的“客套寒暄”,Behance 的评论往往带有建设性,尤其是在高质量项目下,常见专业性讨论,如配色建议、交互方案的优化意见、字体排布细节分析等。许多创作者表示,Behance 评论区的专业反馈是其成长过程中最宝贵的参考信息之一。

此外,Behance 鼓励用户在个人主页展示其技能关键词和所属领域,这些信息也用于算法推荐系统,提高平台的精准匹配效果。比如一位专注于“品牌标志设计”和“字体开发”的设计师,其主页将更可能出现在相关领域雇主或同行的搜索结果中。

3. 数据分析与内容表现统计

平台为每个用户和项目提供详细的数据面板,包括浏览次数(Views)、点赞数(Appreciations)、评论数(Comments)、收藏数(Saves)等。高级用户还可以查看这些数据的来源构成,例如来自哪个国家、哪种设备、是否通过搜索而来等。

这种分析能力对创作者极为重要,尤其是在投递简历、谈判合作、报价时可以作为参考依据。例如,一名自由插画师在简历中注明其作品在 Behance 上获得了“超过 20,000 浏览量、700+ 点赞、入选插画类首页推荐”这样的信息,比单纯一句“擅长插画风格”更具说服力。

4. 与 Adobe Portfolio 的整合

Behance 支持与 Adobe Portfolio 无缝连接。用户可以将 Behance 上的项目内容一键导入 Adobe Portfolio,并进行更灵活的布局调整和风格配置,从而快速搭建出一个独立域名、专业水准的个人作品集网站。

该功能尤其适合正在应聘、申请高校或进行项目提案的用户。一方面保留 Behance 的内容管理便利,另一方面又实现了外部独立网站的专业性展现,是目前多数创作者默认选择的作品集解决方案。

Adobe Portfolio 是包含在 Adobe Creative Cloud 订阅服务中的,不额外收费,这也极大提高了使用效率与成本效益。

5. 商业功能:从展示走向变现

Behance 近年来逐步向创作者提供“收入工具”。通过 Behance Subscriptions 功能,用户可以设置付费内容专区,例如发布详细教学视频、设计模板、品牌工具包等,订阅者按月付费解锁内容。

平台还支持自由职业者在主页上开启“Available for Freelance Work”选项,并展示服务报价范围、合作流程说明等信息。Behance 内置的“工作机会”页面也提供给企业和客户一个搜索自由职业者的入口。

此外,用户可以绑定 Gumroad、Patreon、Ko-fi 等主流创作者平台,将 Behance 流量引导至更完整的商业闭环中。

6. 移动端体验优化

Behance 提供 iOS 和 Android 双平台 App,支持浏览、收藏、评论、上传草稿等操作。对于日常关注项目、发现灵感以及社交互动非常方便。但项目的正式编辑仍推荐在网页端进行,因为其支持多图布局、视频嵌入等更复杂的内容结构。

移动端还整合了“即时通知”系统,用户在有人点赞、评论、关注或平台编辑推荐时都会收到提醒,确保用户不错过重要互动信息。

商业模式

Behance 的商业模式建立在“创作者生态”的核心之上,也就是围绕作品展示、职业发展和创意交易所构建的服务体系。在这个体系中,平台本身不直接通过广告营利,而是通过与 Adobe Creative Cloud 的深度融合、创作者订阅功能和辅助商业服务,间接实现可持续收入。Behance 的收入来源主要分为以下几个部分:

1. 基础服务免费:降低创作者门槛,吸引专业用户

Behance 的大部分核心功能,包括作品上传、项目展示、社交互动、浏览与搜索等,均向所有用户免费开放。这一免费策略让平台吸引到了来自全球各地、各发展阶段的创意工作者,形成了一个数量庞大且多样化的内容社区。

相比其他平台需要收费展示作品或限制访问次数,Behance 以“免费但专业”的形象获得了大量设计师、摄影师、UI/UX 设计人员的青睐。平台不做强制收费设置,而是通过提供附加值服务来引导用户转化为 Adobe 生态下的付费订阅用户。

2. 与 Adobe Creative Cloud 联动:生态系统盈利核心

Behance 被 Adobe 收购后的最大商业意义,在于其成为 Adobe Creative Cloud 订阅体系的一部分。这种整合方式创造了一种“产品 + 平台”的生态闭环:用户在 Photoshop、Illustrator、After Effects 等软件中进行创作后,可以直接一键上传至 Behance 进行展示,无需重复导出、整理和上传,提高了工作流效率。

Behance 本身并不单独收费,但要实现如 Adobe Portfolio、自定义域名网站搭建、云存储等功能,用户需购买 Adobe Creative Cloud 订阅计划(如个人计划、学生计划或团队计划)。从这个角度看,Behance 实际承担了一个内容分发与流量承接的角色,是推动 Adobe 软件付费订阅转化的有效渠道之一。

换句话说,Behance 并不以“自身变现”为唯一目标,而是作为 Adobe 整体商业战略中的平台入口,协助形成工具使用、内容管理和创作者成长的完整闭环。

3. Behance Subscriptions:创作者内容变现通道

2021 年,Behance 推出“Subscriptions”(订阅功能),允许创作者设置自己的“付费内容专区”。用户可以按月收费,向订阅者提供独家教程、过程文件、设计模板、可商用资源包等数字内容。

Behance 在这个功能中并不扮演中介角色,而是通过与 Stripe 或 PayPal 等支付平台合作,由创作者直接与观众建立付款关系。平台仅收取极小比例的技术服务费,更多是为了维持平台运行,而非依靠抽成盈利。

这种机制降低了创作者对第三方平台(如 Patreon、Gumroad)的依赖,使得 Behance 从单纯的“作品展示场所”,转变为一个可以实现被动收入的平台。许多内容质量高、有粉丝基础的创作者通过订阅功能,获得了稳定的月度收入。

4. 自由职业者连接服务

Behance 的用户主页提供“Available for freelance work”(可承接自由职业工作)标识,用户可以公开声明自己的服务状态,并展示具体服务范围、接单流程、定价区间等信息。

同时,Behance 设置了专门的“招聘机会”(Job Listings)页面,企业可以发布岗位需求,创作者则可以直接投递自己的 Behance 主页链接作为作品集。这种连接机制不收取中介费,是一种“开放式匹配平台”。

不过,平台目前尚未内建交易担保机制(如合同管理、托管支付等),自由职业的交易过程仍需双方私下沟通完成。因此,Behance 更多承担的是“引流入口”的角色,而不是一个完整的工作平台。

对于创作者而言,这一模块最大的价值在于可以主动展示“业务能力”和“商业可接洽状态”,避免在传统社交平台中频繁重复介绍自己,节省沟通成本。

5. 品牌曝光与跨平台推广

对于有品牌或代理公司背景的创作者来说,Behance 提供了一种免费且精准的“展示橱窗”形式。项目页的可视化展示、简洁的模块化结构和 SEO 优化设计,使得许多 Behance 页面在 Google 搜索中拥有极高排名。

同时,用户可以在个人主页上挂接多个外部平台链接(如 Dribbble、LinkedIn、Instagram、个人官网等),Behance 成为整合线上品牌形象的重要跳板。

尤其在没有资金投放广告或人力运营社交账号的阶段,Behance 为小型创意机构、个人工作室或自由职业者提供了成本几乎为零的品牌曝光平台,是早期获取客户与合作机会的核心渠道。

6. 平台不依赖广告营收,内容保持专业

截至目前,Behance 并未引入广告变现机制。这与很多内容平台(如 Pinterest、Instagram)形成鲜明对比。Behance 页面中没有弹窗广告、视频前贴片广告或推荐内容干扰,用户在平台浏览体验纯粹、集中,极少出现“刷到不相关内容”的情况。

平台选择不将广告作为主要收入手段,某种程度上也是为了维持创意内容的专业调性与社区氛围。对于依靠作品说话的设计师来说,这是非常重要的内容安全感。

Behance 的整体运营策略非常明确:不把盈利点押注在单一模式上,而是通过功能服务增强平台价值、借助 Adobe 生态实现间接商业转化,同时为创作者提供可持续的成长和收益工具。

社区与影响

Behance 不只是一个作品集展示平台,更是一种“创作者在线身份系统”。在全球范围内,它已成为设计、艺术、摄影、动画等多个创意行业的标准性内容平台。无论是个人职业发展的早期探索,还是成熟从业者拓展视野、寻找合作,Behance 都扮演着难以替代的角色。

1. 用户结构:多元、专业且分层清晰

Behance 的用户群体非常广泛,但其组织结构并非散乱,而是呈现出清晰的专业层级和兴趣导向。

- 初学者和学生用户:这部分用户通常来自设计院校或职业培训机构,利用 Behance 上传自己的课程作业、概念练习或实习项目。平台对他们而言是一种“可视化简历”的构建起点。

- 中级职业者:包括已就职于设计公司、广告公司、科技企业等岗位的设计师或创意主管。他们利用 Behance 展示项目成果,同时积累个人品牌声誉,是平台活跃度的中坚力量。

- 高级创作者与行业专家:这类用户往往已在专业圈内有一定知名度,通过平台输出代表性案例,接收咨询、项目合作或教学机会。

- 自由职业者和工作室主理人:这一群体非常依赖 Behance 的曝光能力,通过内容吸引客户、展示流程和报价,拓展商业渠道。

Behance 对不同层级用户没有设限,既有利于知识和经验的流动,也让平台形成一种“由下而上、由上而下”并行的社区氛围。

2. 平台影响力:行业口碑与招聘标准

Behance 在创意行业中影响力的核心,体现在“专业认可度”和“实际职业价值”两个方面。

首先,它在全球范围内已被广泛认定为招聘与项目评估的重要参考平台。许多国际公司、广告机构、设计事务所明确要求面试者提供 Behance 链接,有时甚至优先参考 Behance 项目页而非传统 PDF 简历。这种趋势使 Behance 在求职流程中成为不可缺少的一环。

例如,Adobe、Google、Airbnb、Nike、Spotify、腾讯、阿里、字节跳动等知名企业的设计招聘都直接或间接涉及 Behance 链接筛选。不少校招生项目也将 Behance 页面作为作品集提交的推荐形式。

其次,Behance 被行业协会、高校和设计奖项平台广泛引用。罗德岛设计学院(RISD)、帕森斯设计学院、中央圣马丁、清华美院等全球高校都有师生在 Behance 发布课程成果。多个设计类奖项(如 A’ Design Award、iF 设计奖、红点奖)评审时也鼓励选手在 Behance 页面进行补充展示。

3. 内容影响力:灵感聚集地与流派形成中心

Behance 的 Discover 模块和编辑推荐机制,使其成为灵感获取的重要来源。用户可以按分类(平面设计、UI/UX、摄影、时尚等)或标签(如字体、品牌识别、包装设计)快速浏览大量优质项目。

这种聚合式展示使得 Behance 成为风格流派的“集成板块”。例如:

- 极简主义 UI 风格形成于 2013 年前后,许多项目在 Behance 上同步引发模仿和再创造;

- 潮玩插画、霓虹复古、立体字体、扁平化品牌设计等视觉趋势,都以 Behance 为传播枢纽;

- 中国传统元素现代化设计(如新中式字体、国风 IP 包装)近年来在 Behance 上大量涌现,获得国际同行的广泛关注。

对于设计研究者、趋势预测从业者,Behance 也成为重要的素材和分析平台。部分创意类 KOL 和教学平台会定期解读 Behance 热门项目,分析配色、布局、动画逻辑等,对年轻创作者具有启发价值。

4. 区域性特征:全球平台与本地生态的张力

虽然 Behance 是面向全球的平台,但它的区域性表现也十分明显。例如:

- 欧洲和北美用户偏向系统性项目呈现,注重过程、功能性和品牌策略;

- 韩国、日本用户在视觉精致度和动画细节上极为突出,往往在微交互、3D 动效等领域出类拔萃;

- 中国用户早期以插画、IP 设计为主,近年来 UI、品牌、字体项目占比显著上升。

平台对中文用户的支持程度相对基础,虽然已有简体中文界面,但用户互动仍以英文为主。中国大陆用户一度是 Behance 增长最快的区域之一。

尽管如此,Behance 上依旧活跃着不少来自港澳台、新加坡、马来西亚等华语创作者,其内容在视觉体系与语言叙述上仍保有“中文设计语境”的独特表达方式。

5. 专业声誉机制:推荐系统的影响与争议

Behance 的推荐机制主要依靠编辑团队策划(Curated by Editors)与算法分发(Based on Views/Engagement)。被推荐至首页或分类页的项目往往会在短时间内获得大量曝光,甚至影响职业发展轨迹。

但平台也存在一些争议:

- 性别失衡现象较明显。根据部分统计数据,男性创作者更易获得推荐与点赞,女性创作者的关注度提升相对困难;

- 内容评判标准不透明,推荐项目偏好趋势可能对非热门风格创作者不利;

- 与社交算法平台类似,一旦某个创作者突破推荐门槛,后续的曝光将形成滚雪球效应,进一步加剧头部集中。

尽管如此,大多数用户仍认为 Behance 是相对公平的内容平台——只要项目质量过硬、呈现方式清晰,就有机会被看到、被点赞、被合作。

6. 个人成长通道:从内容输出到职业资产

对于绝大多数用户而言,Behance 最大的影响不是“有多少点赞”,而是它如何长期沉淀成为“职业资产”。

一个整理良好、分类清晰、视觉统一的 Behance 页面,本质上是一个对外的“在线作品档案库”。它可以作为简历链接发送给HR,也可以作为演讲、课程宣传页使用,甚至在跨国合作时作为作品保障依据参考。许多自由职业者表示,他们通过 Behance 页面接到的第一单合作,往往远比广告推广来的高效。

平台也鼓励创作者长期维护自己的页面。与短视频或临时发布平台不同,Behance 上的项目往往具有“长期沉淀”属性。一个 3 年前的作品,如果在搜索中依然匹配到关键词,仍可能带来新的点赞和关注。

与 Adobe 的整合

自 2012 年 Adobe 收购 Behance 以来,两者之间的关系不再是简单的“工具 + 平台”配合,而是逐步演化为深度绑定的创作工作生态系统。对于使用 Adobe 系列软件(如 Photoshop、Illustrator、After Effects 等)进行日常创作的用户来说,Behance 并不是一个“额外的网站”,而是已经融入整个创意流程中的自然延伸部分。

1. 从软件到平台:一键上传优化工作流

Adobe 在收购 Behance 后,迅速在其 Creative Cloud 套件中集成了作品直接上传功能。用户在使用 Photoshop、Illustrator 等软件进行创作时,完成项目后可以通过“文件 > 共享 > 发布到 Behance”的选项,一键将项目发布到自己的 Behance 页面,无需额外导出、压缩或登陆网页端操作。

这一功能的最大价值在于:

- 减少了繁琐的格式处理步骤,尤其适用于需要上传多个版本、动图、细节展示的项目;

- 确保上传内容与创作文件保持一致,避免出现图片导出不完整、尺寸混乱等问题;

- 便于团队创作者进行多人协作展示,例如一名视觉设计师与一名动画师可以同步提交同一项目的不同部分。

此外,在 Creative Cloud 桌面应用中,用户还可以直接查看自己或他人在 Behance 上的项目更新,无需打开浏览器即可获取灵感和反馈。

2. Adobe Portfolio:作品集网站搭建工具的集成

Adobe Portfolio 是 Adobe 为创作者提供的作品集网站生成工具。它与 Behance 完全整合,用户可以将 Behance 页面中的项目内容导入到 Adobe Portfolio,并根据需求重新排版、调整风格、设置导航结构和域名等。

相比 Behance 平台展示,Adobe Portfolio 更偏向“个人官网”的形象打造,适用于:

- 应聘求职:用于向 HR 或招聘方展示整理有序的作品集;

- 商业合作:以个人品牌形象介绍方式吸引客户;

- 学术申请:作为高校申请材料的一部分(尤其是海外艺术类学校,如 RISD、Parsons 等)。

这个服务对于 Adobe Creative Cloud 用户是免费的,意味着用户无需额外购买域名或服务器,也无需掌握代码知识,即可快速拥有一个视觉一致、结构清晰的专业网站。

整合的优势在于:

- 项目在 Behance 和 Portfolio 之间同步更新;

- 可以灵活选择某些项目在 Behance 可见而 Portfolio 隐藏,或反之;

- 可以绑定自定义域名,形成稳定的职业形象入口。

3. Creative Cloud Libraries 支持资源共享

Behance 还可以与 Adobe 的 Creative Cloud Libraries 功能协作使用。这意味着用户可以在不同软件(如 Photoshop、XD、InDesign)之间共享色板、图标、字体等视觉元素,并将这些素材直接应用在即将发布到 Behance 的项目中。

对于需要持续输出风格统一的项目(如品牌视觉系统、系列产品包装设计等)来说,这一功能显著提高了内容一致性和版本控制效率。

4. 促进跨平台创意协作

Adobe 的整合还体现在“创意生态协作”层面。例如,一位 UX 设计师使用 Adobe XD 设计原型图,并将该项目上传到 Behance,同时可以将该项目链接嵌入到 PDF 简历、Figma 项目讨论区或 Notion 页面中。

Adobe 鼓励这种多平台协同操作的方式,并通过 Behance 实现对外展示的统一标准。用户不再需要将多个平台的链接打散发送,而是通过 Behance 页面集中展示,从视觉输出到交互演示都能形成完整体验链。

5. Lightroom 与 Behance:摄影师工作流程整合

对于摄影类创作者,Behance 也与 Adobe Lightroom 实现内容衔接。摄影师可以在 Lightroom 中选取编辑完成的照片,创建图集并直接导入到 Behance 项目中。系统自动保持图像分辨率与尺寸,确保作品展示的视觉质量。

在实际应用中,这种功能特别适用于婚礼摄影、时尚摄影、旅拍、商业摄影等项目的整理归档与案例展示,减少中间人工操作环节,提高展示效率。

6. Creative Residency 计划与官方项目支持

Adobe 利用 Behance 作为人才孵化的重要平台,推出了一系列“Creative Residency”、“Adobe Live”、“Adobe MAX” 等官方项目,鼓励全球创作者参与主题征集、挑战赛和实时演示。

这些项目大多通过 Behance 进行推广、展示和成果归档。例如,Adobe 会在 Behance 开设专题页,展示某一设计挑战赛的精选作品,参与者则通过在自己的项目中添加指定标签参与评选。

对普通用户来说,这是获取官方曝光、结识其他优秀创作者的有效路径,也可能获得 Adobe 官方邀请、奖学金支持或商业合作机会。

7. 数据互通与账号统一

所有使用 Adobe Creative Cloud 的用户,都可以直接用同一账号登陆 Behance,且其 Behance 主页将自动带有 Adobe 认证标识。这种认证机制提高了账号安全性,也有助于雇主确认创作者身份。

Adobe 还通过账号系统打通了 Adobe Fonts、Stock、Illustrator 插件等资源,进一步增强 Behance 所在生态的联动性。

Behance 与 Adobe 的整合并非简单的绑定账号,而是深入到工具、平台、社区与商业逻辑的多层级连接。对于日常使用 Adobe 软件创作的用户来说,这种整合带来的不仅是便利,更是一种“从创作到传播再到变现”的流程整合解决方案。